详细介绍一下吕敬人老师

设计师、插图画家

清华大学美术学院教授

中央美术学院客座教授

韩国ACA创意设计学院客座教授

国际平面设计师联盟[AGI]成员

中国出版工作者协会书籍装帧艺术委员会副主任

中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员

中国艺术研究院中国设计研究院研究员

中国邮票专家评审委员会委员

敬人设计工作室艺术总监

人敬人书籍艺术工坊艺术总监

1995年由国务院授予全国先进工作者奖章

1999年由《出版广角》评为对中国书籍装帧50年产生影响的十位设计家之一

2002年获中国十位杰出设计师奖

2007年由台湾《天下杂志》评为亚洲十位设计师之一

2008年由南方传媒集团颁发首届华人十位设计师艺术成就大奖

2010年由《编辑之友》评为对新中国书籍60年有杰出贡献的六十位编辑之一

2011年由中国包装联合会设计委员会颁发[中国设计事业功勋奖]

百度百科复制的

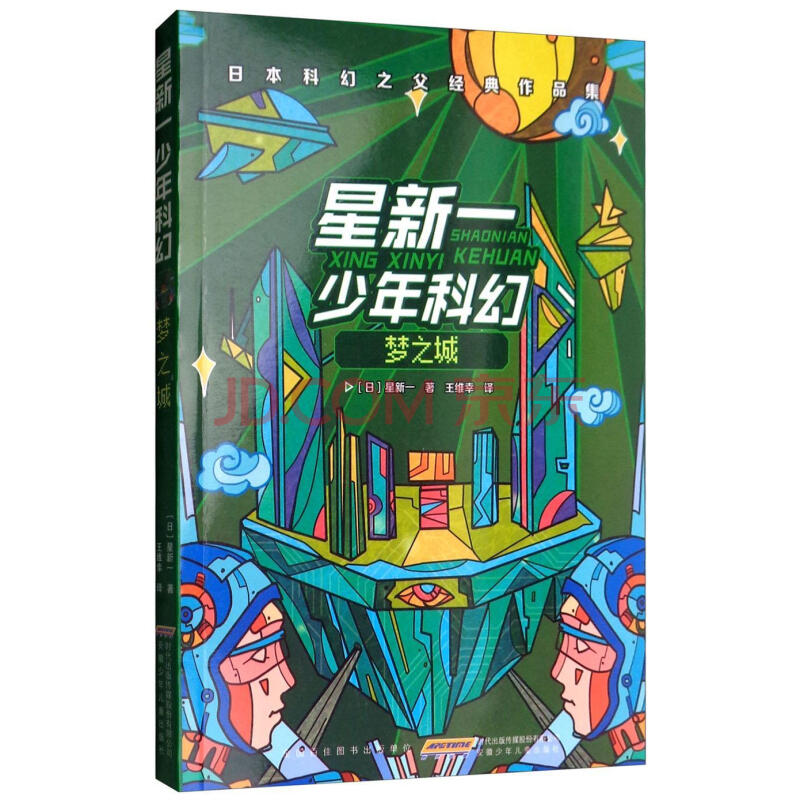

中国书籍设计大师有哪些?

1、朱赢椿

现任南京书衣坊工作室设计总监,南京师范大学书文化研究中心主任。他设计或策划的图书曾多次获得国内外设计大奖,并数次被评为“中国最美的书”和“世界最美的书”称号。

朱赢椿所设计和任美术编辑的图书近两千余本,其中获国内外装帧设计奖图书近100本,获奖作品不仅在国内同行中位居领先地位,还曾连续两次获业内国际最高奖。

并于2010年获得中国出版政府奖,个人书籍设计作品曾在德国、韩国、台湾等国家和地区巡回展出。朱赢椿的书籍设计作品获得国际最高奖,不仅使国际同行认可了中国的图书设计作品,也使得国际社会开始关注中国的图书装帧设计。

2、吕敬人

1947年生于上海。书籍设计大师、插图设计大师、视觉艺术家,AGI国际平面设计协会会员。师从神户艺术工科大学院杉浦康平教授,现任清华大学美术学院教授,中央美术学院客座教授。

中国出版工作者协会书籍装帧艺术委员会副主任,全国书籍装帧艺术委员会副主任、中央各部门出版社装帧艺术委员会主任,中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员。

3、陈幼坚

1950年生于中国香港,著名设计师,曾荣获香港乃至国际奖项400多个,在纽约、伦敦、东京等地名声大噪。

1996年,被设计界视为“圣经”的《Graphis》杂志将陈幼坚设计公司选为世界十大最佳设计公司之一,1997年,海报及艺术挂钟被美国旧金山市现代美术博物馆纳为永久收藏品。

陈幼坚认为,2002年其在日本举办的个展“东情西韵”的展览比所获得荣誉更能涵括他的设计特点和艺术追求。

4、萧远海(Ocean Xiao)

1976年出生,福建福州人,品牌设计师,中国杰出青年设计师 ,资深品牌设计师,“萧远海品牌设计机构”创始人,荣获“中国品牌形象设计大奖”、“中国之星设计大奖”等权威奖项。

5、王序

1955年出生于广东潮安,1979年毕业于广州美术学院设计系。1986-1995年于香港任职平面设计师,并曾担任香港设计师协会执行委员。

1995年回广州创建王序设计公司(wx–design)。1999年王序设计公司与澳大利亚艾米设计公司(emerystudio)、荷兰登贝设计公司(Studio Dumbar)结为全球合作伙伴。

参考资料来源:百度百科——朱赢椿

参考资料来源:百度百科——吕敬人

参考资料来源:百度百科——陈幼坚

参考资料来源:百度百科——萧远海

参考资料来源:百度百科——王序

一生挚爱,既是书籍设计师也是设计艺术家

谈天说地,有“贝”而来。光影之间,方晓冷暖。大家好,我是天贝兄~

为有形的文字和图片设计一个契合心意的载体,为无形的思想与想象构建一个自由翱翔的天际,这既是书籍装帧设计师的使命,更是他们用热爱和专注所作出的一生之选。

《但是还有书籍》第四集关注的便是三位书籍装帧设计师一路走来的坚守与执着。他们将独特的设计理念和艺术追求融入到书籍设计工作之中,赋予了纸质书别样的艺术特质与审美风格,让纸质书变成了传播思想与文化的艺术作品,也让书籍的艺术魅力得以彰显与发扬。

从封面到文本

革新并践行的理念

55年,1500多本书籍,宁成春是最早一批学习和践行现代书籍设计理念的人。毕业于中央工艺美术学院书籍美术专业的宁成春可以算是不折不扣的“科班出身”。

上世纪六十年代,在书籍设计还停留在封面美术设计之时,宁成春凭借扎实的绘画与书法功底,设计了许多具有时代特色和历史烙印的书籍封面。

他不仅在绘画书法上力求精细考究,也在设计胶印封面时始终保持着严谨的态度,把每一个细节的参数数据都标出来。认真负责的宁成春得到了前辈范用的赏识,并获得了先后两次去日本学习书籍装帧的宝贵机会。

在日本学习设计理念和技术的经历让宁成春对书籍装帧有了全新的认知,也愈发热爱这份自己所忠于的事业。

回国以后,他将从文本出发的设计理念和网格设计的新技术相结合,设计了许多具有代表性与突破性的作品。

在设计《陈寅恪的最后20年》时,他将书中的目录加上标点与空格,紧密地排列在封面上,表现了与书中内容相近的氛围。封面的主要设计是选择了书中陈寅恪拄杖的照片,彰显了一种“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的文人大家气节与风范。

宁成春的设计从揭示书籍的思想内核出发,在细节处展现着现代设计理念的日益革新。他也在用扎实的设计功底和沉醉设计之中的情怀,继承着“三联”知识分子精神诉求的传统出版风格,并践行着现代书籍的设计理念,推动着书籍设计的传承与发展。

从艺术书到学术书

更多可能性的构建

何浩是一名独立设计师。最初,他为许多艺术家设计了风格多样的书籍。

从商业设计找不到乐趣的何浩机缘巧合参与了一位艺术家的书籍设计,此后,他便与徐冰、邱敏君、蓉蓉等艺术家合作,开启了自己艺术类书籍的设计征程。

凭借着自己对艺术的深入理解和过硬的专业能力,徐浩很快就在艺术书的设计领域崭露头角,并设计出许多个人代表作。

他认为,“要在编辑概念上设计,概念就如同是人的骨架,排版就是肌肉和皮肤。”这是一种骨肉相连,互为依存的关系。

在设计徐冰版画时,他与徐冰一次次进行原作品的拍照与扫描,力图在还原版画印痕的基础上,保留和凸显原作的质感。

在设计荒木经惟的《感伤之旅》时,鲜明而不亮眼的黄色与凹陷的书名正是对这部诉说和寄予了生死离别之感伤的摄影作品最好的诠释与解读。

在不断充盈着自己艺术特质的同时,何浩开始从设计艺术类书籍转向学术类书籍。

艺术书无论是绘画作品还是摄影作品,都具有作者已经创造出来的视觉形象,设计师只需要去组织和编排这些视觉形象就可以。而学术类书籍是通过文字来传递思想,引发思考,缺少视觉性的限定,但这也为学术书带来更多设计上的可能性与想象力。

何浩把每一次设计都视作是“对内容的再次写作”,在充分理解作者的写作风格与写作意图之后,从内容着手,用设计对书籍进行二次创作,让其在有形的形态里保持原有的思想文化品质,并能拥有更加鲜活的生命力和审美价值。

从中国书法到设计出版

天然去雕饰的艺术品

薄英是一位美国艺术家,他对艺术的感召源自于对自然的热爱,他总能通过自己的作品找到与这个世界沟通交流的方式,无论是用木炭灰烬作画,还是把沙石做成人物头像再还给大海。

汉字书法则是让薄英魂牵梦绕的艺术形式,他不仅在中国留学学习书法,并曾游历中国,遍访古代石碑上的书法。

他创立了一个人的出版社,开始接触图书的设计与出版工作。27岁的薄英完成了他的第一本书,这本书便与书法有关,也与自己一段亦师亦友的书法爱好经历有关。

张充和被誉为“民国最后的才女”,她在书法、诗词和昆曲等艺术领域都有很深的造诣。

她曾携带笔墨和简单的衣物远赴美国,开始了自在的生活。

薄英因为一次书法展而与张充和结识,此后他将张充和视作自己的老师,也渐渐萌生了将老师的诗词编辑出版的想法。

他将张充和的手稿拍照制版,并与张充和的先生傅汉思一同将张充和挑选的18首诗歌翻译成了英文。

薄英亲手修复了一台手摇曲柄凸版印刷机,并在用纸和用墨上十分考究,还找来一名铸字师,为张充和的书法制作了一种最相匹配的英文字体。

这本《桃花鱼》的封面则是由三种不同的木材制作而成:印度紫檀,阿拉斯加雪杉和非洲的沙比利木。

这是因为薄英与张充和一样,对自然有一种相同的热爱与向往,他们曾经一起坐在院子里,讨论了一下午的竹子。

正如张充和那枚印章上刻的文字那样“一生爱好是天然”,无论诗歌、书法还是昆曲,都少不了这种爱与坚守,天然的气息指引着得天独厚的灵感,灵感变为艺术作品,释放着自然的气息,艺术的魅力也就在这个过程中得以彰显。

在中国寻访石碑的经历让他深深意识到,历经风霜的石碑承载着文字走过了沧海桑田,那么木头、珍珠、陨石甚至于其它的世界万物,是否也可以成为记录与传播的介质。

于是,薄英开始在书籍制作材料上大胆突破,用陨石制成的书就真的变成了从天而降的《天书》。他相信每一本书都会有自己最合适的载体,然后通过气味、颜色、形态与自己的内心世界与脑中宇宙有效连接,成为表达自己心中萌动想法与无穷想象的天然之选。

从内容中来,向生活走去,书籍设计师们“把隽永的情感和深邃的思想都统统锁在了那方寸之间”,让艺术的气质和有趣的灵魂成为纸质书独一无二的非凡魅力。

无论电子书如何迅猛发展,《但是还有书籍》总在用沉静深邃的眼眸注视着可能会被遗忘但永远不会消失的纸质书。

因为,在当前这个阅读媒介多元发展的时代,纸质书是能够从生活里提炼出文化内核与艺术特质并赋予人文厚重感和审美价值的艺术作品,也因为在每一件书籍艺术品背后,都会有一生爱好是做书的书籍设计师与艺术家。

本文

云淡风轻闲暇处,正是交心会友时。这里有影视作品中人生百态的理性分析;有足球世界中绿茵情怀的应心之言;有美好生活中情感交流的真切感悟;有个人成长中前行力量的深入思考。在传递社会主义核心价值观的同时,关注一路同行中我们的努力与成长,希望我们都能成为更好的自己。

吕敬人给中国书籍装帧带来什么样的影响呢

吕敬人书籍装帧设计欣赏 吕敬人以其独到的设计理念,蕴藉深厚的人文含义,性格鲜明的视觉样式成为书 装界影响很大的一位书籍设计家,由此而形成的"吕氏风格"也成为书装界的一道独特的人文景观。 观念变革是书籍形态设计变革的先导。吕敬人认为,书籍形态设计的突破取决于对传统狭隘装帧观念的突破。现代书籍形态的创造必须解决两个观念性前提:首先,"书籍形态的塑造,并非书籍装帧家的专利,它是出版者、编辑、设计家、印刷装订者共同完成的系统工程;"其次,书籍形态是包含"造型"和"神态"的二重构造。前者是书的物性构造,它以美观方便、实用的意义构成书籍直观的静止之美;后者是书的理性构造,它以丰富易懂的信息,科学合理的构成,不可思议的创意,有条理的层次,起伏跌宕的旋律,充分互补的图文,创造潜意识的启示和各类要素的充分利用,构成了书籍内容活性化的流动之美。造型和神态的完美结合,则共同创造出形神兼备的、具有生命力和保存价值的书籍。不言而喻,这个言简意赅的认识对中国书装界是具有启示性意义的。它不仅要求书籍设计家站在系统论的高度切入书籍形态的创造,从而注重书籍的内在与外在宏观与微观、文字与图像、设计与工艺流程等一系列问题,而且,更重要的,它解决了了书籍形态学存在和发展的基本理念:书籍形态的形神共存的二重构造。尤其是书的"理性构造"概念的提出,可以说大地提升了书籍形态设计的文化含量,充分地扩展了书籍形态设计的空间。书籍形态的设计由此从单向性转向多向性,书籍的功能也由此发生革

命性的转化:由单向性知识传递的平面结构向知识的横向、纵向、多向位的漫反射式的多元传播结构。读者将从书中获得超越书本的知识容量值,感受到书中的点、线、面构成。如果说,上述观念构成吕敬人书籍形态设计的思想基础的话,那么,他在长期设计实践中完整地把这一思想转化成性格鲜明的作品,则构成了书装界独树一帜的“吕氏风格”。具体地讲,吕氏风格有这样几个突出的特征:整体性,秩序之美, 隐喻性,本土性,趣味 性,实验性,工艺之美.吕敬人以特有的设计理念和实践为中国现代书籍形态设计开创了一条新路子。这一实践的意义究竟是什么,是值得我们思考的。放眼世界书装界,可以清楚地看到这样一个现象:日本以本土化、东方式的设计理念、造型体系和高技术工艺,和欧美诸强形成三足鼎立之势。在日本留学数年,并得到日本书籍设计大师杉浦康平淳教导的吕敬人深知这一现象的启示性价值:只有植根于本土文化土壤,利用本土文化资源,并吸取西方现代设计意识与方法,才能构建出中国现代书籍形态设计的理念与实践体系,而这既是中国书籍设计的必由之路,也是它的希望所在。吕敬人正以独特的"吕氏风格"去实现这一理想.

杉浦康平的设计世界

Hi,你好吗?

我是你的好朋友豆豆。

1

“一本书不是停滞某一凝固时间的静止生命,而应该是构造和指引周围环境有生命的元素。”这是现代书籍设计的先行者杉浦康平说的话,也是他毕生所坚持的设计理念。

他是日本战后设计的核心人物,平面设计界的巨人,国际设计界公认的信息设计的建筑师。他用超过半个世纪的时间,日日以挑战极限的意志,坚持不从众的设计思想,创作出无数具有开创性的作品。

杉浦康平每一阶段的创造性思维和理性思考都具有革命性的意义,引领着时代的设计语言。他提出的编辑设计理念改变了出版媒体的传播方式,揭示了书籍设计的本质;他独创的视觉信息图表提出崭新的传媒概念,为今天的数码载体信息传播做了重要铺垫。

他的"自我增值"、"微尘与噪音"、"流动、渗透、循环的视线流"、"书之脸相"等设计理念和"宇宙万物照应剧场"、"汉字的天圆地方说"等理论构成了杉浦设计学说和方法论。

杉浦康平的一生,以亚洲文明光辉再现为梦想,足迹踏遍亚洲,将东方美学文化传统理念和西方理性设计理念融会贯通,融入到设计当中,深深地影响了日本乃至全世界诸多设计师。

这是杉浦康平的设计世界。

2

1932年,杉浦康平(Sugiura Kohei)出生于日本东京,5岁的时候经历了“卢沟桥事变”。因此,对于他的幼年和少年教育,多少受到日本军国主义和战争的影响。

23岁的时候,毕业于日本东京艺术大学美术学部建筑科。1964年-1967年,杉浦康平在西德乌尔姆设计学院(Ulm Institute of Design)担任客座讲师。正是在这里,他了解到了西方的理性主义设计的方法和理念。与此同时,他也深深地感受到了东方文化的博大精深。

这也影响了他后来的设计,总是想试图把东方文化和西方理念融合在一起,在东西方文化的碰撞中寻找东方文化的精髓。

在去乌尔姆之前,杉浦康平的设计方法侧重运用“句法设计”,之后转向对“语义学”的探讨。

1967年,杉浦康平35岁,结束乌尔姆学院的教学工作,回到日本。

1972年,杉浦康平40岁,在这一年,他接受了联合国教科文组织的委托,开始对印度、泰国、印度尼西亚等亚洲国家的文字进行深入研究。由此,从内心深处,激发起了杉浦康平对亚洲视觉艺术文化的兴趣,也由此开始了他的书籍装帧设计的生涯。

3

上帝是有情的,他在给一个人关上一扇窗的时候,也会为他打开另一扇窗。

杉浦康平从事设计工作,却在年轻的时候就患有严重的弱视,两眼视力0.1以下,而且还有乱视和钝视。因此当别人看到的月亮只有一个的时候,他居然可以虚眯着瞧出十来个月亮。

这让周围的人感到很吃惊,为什么他能比平常人看出多好几倍的东西来?更令人惊讶的是他书写的精致、密集、工整的文字均小于平常人视力以内能看清的4-5P的小字。

就是这个有着奇特视力的年轻人,在多年以后获得德国莱比锡“世界最美的书”金奖。而这个带有理想主义名字的奖项是平面设计界最权威的殊荣。

“缺陷”并没有阻碍杉浦康平的脚步,却成为了他进行创意设计的助推剂。在杉浦康平的眼里,世界是多视角的和多感官的。“观察”在设计中有很重要的作用,但是观察除了用眼睛看之外,还可以用嘴巴“品尝”,用耳朵“聆听”,用鼻子“体味”,用舌头“感受”。

这是杉浦康平的“五感世界”。

4

杉浦康平,23岁(1955年)毕业于日本东京艺术大学美术学部建筑科。这是他的第一个身份:建筑设计师。

建筑设计的教育,可以让他在此后的平面设计当中,充满了空间设计感,从而与众不同,这正如他的书籍设计观念:“书是立体的建筑”。

杉浦康平的设计思想很独特,也许这得益于他的建筑学教育,在西方学习和执教的经历。

日本的美学向来内敛,追求干净、极简,噪音被视为污秽、杂质。杉浦康平并不这样认为,而是把人人鄙视的“噪音”,化为独创的设计。

他为噪音、电磁波赋予造型,有的是直线,有的是黑白条纹、带状,然后加以裁剪、组合。噪音在他手中,不但重见天日,还有了趣味的造型生命。当时的平面设计师,以画家居多,像杉浦康平这种用建筑概念“体系构成”的设计师绝无仅有。

也正是这样,杉浦康平设计了“噪音”,赋予了“噪音”另一种生命力。

5

“现代社会里,内在的宇宙已经荡然无存。现代人静下来思考的时间都没有,连闭上眼睛都忘记了。闭上眼睛,看到的是自己冥想的宇宙,才会有曼陀罗(佛教用语)这样意象无穷的图像……”

杉浦康平的设计,包括他的生活,深受东方文化,尤其是中国传统文化的影响。

中国的道家哲学是杉浦康平一生所笃信的哲学思想。当有人文他:“你知道中国的茶杯上为什么要绘上花吗?”杉浦康平的回答是:“天上下雨,滋润泥土,花草丛生,生命得以延续、成长。茶杯盛着水,我们喝下去,像花儿一样,得到滋润和灌溉,人类得以繁衍不息。”这是一种大局观和大哲学思维。

在杉浦康平的眼里,设计师的作品,和社会行为有着密切的关系。你所设计的这些作品,它们发光是在第一次出现的那一刻。设计师需要与社会接触的行为,一个以瞬间为媒介,倾注自己的全部力量,说服对方。设计师应该珍视自己的作品与社会接触的那一瞬间,把其时其地当做展览会场。

与此同时,设计活动在其作品经由读者翻阅并传达到内心的时候,设计的功能就此完成。

6

杉浦康平是这样形容他的设计哲学的:“早年我在做建筑师时,不只是关注建筑的结构,甚至会设想房间墙纸的颜色。我体会到,音乐、建筑、绘画等等都只是设计的一个方面,只有把这些方面都掌握好,才能让自己的手能够捏成一个拳头,让自己的设计具有力量。所以,我还在不断学习。”

7

杉浦康平的作品

参考文献:

01.日本书籍装帧大师杉浦康平作品简析,李静,2016年07月11日

02.知乎,@谢谢猫

03.中国论文网,张卓尔

04.百度学术, 杉浦康平——现代书籍艺术设计的先行者 ,吕敬人

05.艺术中国

北大校徽是鲁迅设计的,民国第一设计师鲁迅的设计作品你知道几个?

如果说起设计师你会想起谁呢?如果我说大文学家鲁迅是设计师你是否会有一丝惊讶呢?

我们在回顾鲁迅的一生时,可以发现鲁迅涉及领域十分广泛——文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘等等。这为他奠定了十分厚实的艺术理论基础。

他在设计方面的作品那必然绕不开鲁迅给北大设计的校徽。这个校徽是鲁迅先生于1917年8月设计完成。其图案以篆体的“北大”二字构成一个圆形,便于制作圆形的徽章。巧妙的是:下面的“大”字像一个人,上面的“北”字又像两个人,这样就构成了“三人成众”的意象。又有如一人而背负二人之象,给人以“北大人肩负重任”的想象。无论从造型设计上来看,还是在立意上都十分精妙。

除了鲁迅给北大校徽的设计,鲁迅还有不少设计,例如鲁迅和钱韬孙共同设计我们国家的第一枚国徽,十二章是古代礼服的常见章纹。据《尚书·虞书·益稷》记载,十二章始于有虞氏之时,它将传说中舜帝时代的图形加以引用和发展,最终形成十二种特殊的章纹。于1913年2月发表,在相当一段时间内的钱币、旗帜上都使用了这一图案。据钱稻孙的回忆说,当时图案的设计虽不甚美善,但周树人的一手古文则为教育部诸人所赞叹。

鲁迅作为一个作家,他所出的书里装帧设计风格十分出色,即使放在今天的书籍装帧设计可以说也是丝毫不落下风。他一生设计了60多个书籍封面,个个典雅蕴藉,同时又极有时代感。除此之外鲁迅还是中国版画的奠基人。 他的书法实力也丝毫不差。鲁迅先生,真是一位天才!

版权声明

本文内容均来源于互联网,版权归原作者所有。

如侵犯到您的权益,请及时通知我们,我们会及时处理。

- 上一篇: 电子技术基础书籍word(电子技术入门书籍)

- 下一篇: 红色书籍推荐(十大红色经典书籍推荐)